遺留分とは?

Contents

遺留分とは

遺留分とは、民法によって相続人に最低限保証される相続分です。 遺留分を請求できる相続人に全く相続させないという遺言書を作成しても、その相続人は遺留分の割合による遺産を相続する権利があります。

遺留分権利者

遺留分を請求できる人

配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母など)は遺留分を請求できます。

遺留分を請求できない人

兄弟姉妹や甥、姪は遺留分を請求できません。

遺留分の計算

直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合は遺産に対する3分の1、それ以外の場合は遺産に対する2分の1が遺留分の割合です。

遺留分の金額は次のように計算します。

遺産の総額 × 法定相続分 × 遺留分の割合 = 請求できる遺留分の金額

遺留分の具体例

具体例を見てみましょう。 (以下の例においてAが死亡し、相続財産は300万円であるとします)

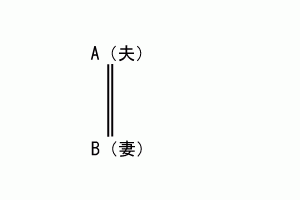

ケース① 配偶者のみが相続人の場合

妻Bしか相続人がいない場合BがAの遺産を100%相続する権利を有するので、遺留分は夫Aの相続財産である300万円の2分の1である150万円です。

Bの遺留分 300万円 × 1/1 × 1/2 = 150万円

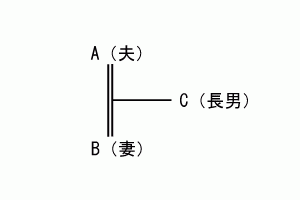

ケース② 配偶者と子供が相続人の場合

子供がいる場合、遺産の2分の1が妻Bの法定相続分になります。そのため、遺留分は夫Aの相続財産である300万円の4分の1である75万円です。

また、長男Cの法定相続分も2分の1のため、遺留分は夫Aの相続財産である300万円の4分の1である75万円です。

Bの遺留分 300万円 × 1/2 × 1/2 = 75万円

Cの遺留分 300万円 × 1/2 × 1/2 = 75万円

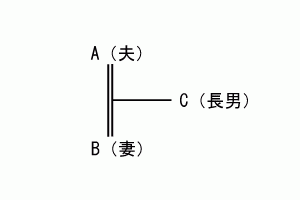

ケース③ 子供のみが相続人の場合

ケース②と同じ相続関係ですが、夫Aが亡くなる前に妻Bが死亡している場合長男CはAの遺産を100%相続する権利を有するので、遺留分はAの相続財産である300万円の2分の1である150万円です。

Cの遺留分 300万円 × 1/1 × 1/2 = 150万円

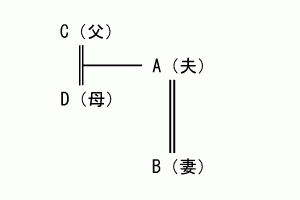

ケース④ 配偶者と父母が相続人の場合

妻Bの法定相続分は3分の2のため、遺留分は夫Aの相続財産である300万円の6分の2である100万円です。

また、父C、母Dの法定相続分はそれぞれ6分の1ですので、遺留分は夫Aの相続財産である300万円の12分の1である25万円になります。

Bの遺留分 300万円 × 2/3 × 1/2

Cの遺留分 300万円 × 1/6(同順位の相続人が2人のため) × 1/2 =25万円

Dの遺留分 300万円 × 1/6(同順位の相続人が2人のため) × 1/2 =25万円

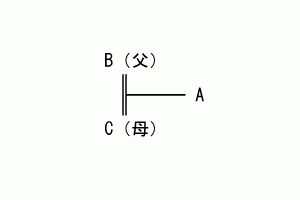

ケース⑤ 父母のみが相続人の場合

父B、母Cの法定相続分はそれぞれ2分の1ですので、遺留分はAの相続財産である300万円の6分の1である50万円になります。

Bの遺留分 300万円 × 1/2 × 1/3 = 50万円

Cの遺留分 300万円 × 1/2 × 1/3 = 50万円

遺留分侵害額請求

遺言により自分の遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害している他の相続人や遺贈を受けた人に侵害額を請求できます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時、または相続開始の時から10年を経過した時には時効によって消滅してしまうのでご注意下さい。